On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine, spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements.

On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine, spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements.

Cette année-là, tout le monde s’en souvient, comme si c’était la première. Et ce fut la première pour beaucoup d’entre nous. Les Beatles venaient de sortir leur double album blanc. Bob Dylan se remettait de sa chute en moto. Dans tous les transistors, Tom Jones hurlait son amour pour une certaine « Delilah ». Mary Hopkins sussurait « Those were the Days, my Friend » (une chanson du folklore yiddish sur laquelle Paul Mc Cartney avait fait subrepticement main basse). Walt Disney venait de sortir Le Livre de la Jungle en dessin animé. Et à Paris, au joli mois de mai, les pavés volaient bas…

1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.

1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.

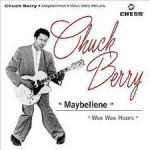

Cette année-là, « pulvérisant son horloge interne », changeant de langue et de climat,  Chris rencontre Mike, qui compose avec talent des protest songs, Simon qui collectionne les voitures anciennes, Harry le doux colosse et, bien sûr, Maybelene, 17 ans, tout droit sortie d’une chanson de Chuck Berry. C’est avec elle que Chris va connaître une passion dévorante, comme une suite de métamorphoses inattendues : de nouvelles naissances.

Chris rencontre Mike, qui compose avec talent des protest songs, Simon qui collectionne les voitures anciennes, Harry le doux colosse et, bien sûr, Maybelene, 17 ans, tout droit sortie d’une chanson de Chuck Berry. C’est avec elle que Chris va connaître une passion dévorante, comme une suite de métamorphoses inattendues : de nouvelles naissances.

Avec délicatesse, Duval nous entraîne dans l’Angleterre des sixties, parvenant à restituer parfaitement ce climat de liberté souveraine et d’expérimentation qui régnait à l’époque, mélange de douce mélancolie et de violence sourde, de grâce et d’exaltation. Composé d’une centaine de brefs chapitres, qui se lisent comme on écoute une chanson, portés par une musique à la fois entraînante et secrète, L’année où j’ai appris l’anglais* résonne longtemps dans les mémoires et laisse sur la peau des frissons qu’on avait oubliés.

Les Éditions Zoé ont eu l'excellente idée de reprendre ce livre délectable en collection de poche. Qu'on se le dise !

* Jean-François Duval, L’année où j’ai appris l’anglais, Zoé-Poche, 2012.

D'origine italienne (école sicilienne du XIIIe siècle), le sonnet a beaucoup voyagé. Il a été rendu célèbre en Italie par Pétrarque, lui-même traduit en français par Clément Marot, Joachim du Bellay et Pierre Ronsard. Sans oublier Maurice Scève, chef de file de l'école lyonnaise, qui découvre, près d'Avignon, le tombeau de Laure, l'héroïne des Canzoniere de Pétrarque, et décide de célébrer, en France, ce petit poème de quatorze vers, le plus souvent répartis en 2 strophes de quatre vers (quatrains) et 2 strophes de trois vers (tercets)…

D'origine italienne (école sicilienne du XIIIe siècle), le sonnet a beaucoup voyagé. Il a été rendu célèbre en Italie par Pétrarque, lui-même traduit en français par Clément Marot, Joachim du Bellay et Pierre Ronsard. Sans oublier Maurice Scève, chef de file de l'école lyonnaise, qui découvre, près d'Avignon, le tombeau de Laure, l'héroïne des Canzoniere de Pétrarque, et décide de célébrer, en France, ce petit poème de quatorze vers, le plus souvent répartis en 2 strophes de quatre vers (quatrains) et 2 strophes de trois vers (tercets)… On y retrouve des poètes confirmés, comme Pierre-Alain Tâche, Alexandre Voisard, Jean-Dominique Humbert ou Vahé Godel (photo). Mais aussi de vraies découvertes comme Marina Salzmann (18h30), Vanina Fischer (Bonobo Station) ou Corine Renevey (Point de chute) : « Et la vraie femme/ à l'horizon/ du songe/ déambulante, tendue/ ne vint-elle pas/ jusqu'au bout du sacre ? »

On y retrouve des poètes confirmés, comme Pierre-Alain Tâche, Alexandre Voisard, Jean-Dominique Humbert ou Vahé Godel (photo). Mais aussi de vraies découvertes comme Marina Salzmann (18h30), Vanina Fischer (Bonobo Station) ou Corine Renevey (Point de chute) : « Et la vraie femme/ à l'horizon/ du songe/ déambulante, tendue/ ne vint-elle pas/ jusqu'au bout du sacre ? »