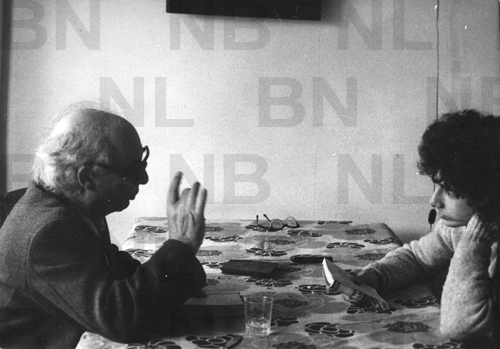

Étudiant en Lettres à Genève à la fin des années 70, j'ai eu la chance unique d'avoir non seulement des professeurs, mais des Maîtres. Je ne citerai ici que Jean Starobinski (dit « Staro «), Jean Rousset, Michel Butor, Georges Steiner et l'immense et regretté Roger Dragonetti (ici avec son fils Philippe, ami, collègue et fantastique musicien).

Étudiant en Lettres à Genève à la fin des années 70, j'ai eu la chance unique d'avoir non seulement des professeurs, mais des Maîtres. Je ne citerai ici que Jean Starobinski (dit « Staro «), Jean Rousset, Michel Butor, Georges Steiner et l'immense et regretté Roger Dragonetti (ici avec son fils Philippe, ami, collègue et fantastique musicien).

Je ne parle ici que des « stars » du Département de Français. Mais il faudrait citer aussi les excellents Michel Jeanneret, Lucien Dällenbach ou encore Philippe Renaud (qui s'occupait de la Littérature romande).

On le voit : que du beau monde !

Je ne veux pas tomber dans la rengaine nostalgique, mais je mets quiconque au défi de citer, aujourd'hui, un seul nom de professeur du Département de Français. Bien sûr, ils sont nombreux, et certainement bardés de diplômes internationaux. Et adoubés, sans doute, par la sororité des Études Genre qui occupe désormais le terrain universitaire. Nombreux, donc, et parfaitement inconnus. Des professeurs sérieux, peut-être même compétents. Mais pas des Maîtres.

Quant à la Littérature romande, qui occupait jusqu'ici un strapontin (car elle ne fait pas partie de la Littérature française!), elle est inexistante. Nulle et non avenue (a-t-elle d'ailleurs jamais existé ?). Personne n'en parle. Peut-être par souci de discrétion ?

Quant à la Littérature romande, qui occupait jusqu'ici un strapontin (car elle ne fait pas partie de la Littérature française!), elle est inexistante. Nulle et non avenue (a-t-elle d'ailleurs jamais existé ?). Personne n'en parle. Peut-être par souci de discrétion ?

Je me souviens des lettres de Staro ou de Drago m'encourageant à suivre ma voie et à oublier le plus possible leur enseignement : écrivez ce que vous devez écrire, ce que personne d'autre que vous ne peut écrire !

Leurs mots, leur voix, résonnent encore dans ma tête chaque fois que je m'installe à ma table de travail.

Et pas un jour ne passe sans que je les remercie !

Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise

Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise Un opéra plutôt moyen : JJR

Un opéra plutôt moyen : JJR Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.

Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.  Il y avait beaucoup de monde — et du beau monde ! — mercredi dernier, au Victoria Hall, pour la remise du Prix de la Fondation pour Genève à Jean Starobinski. L'académicien français Pierre Nora nous a rappelé, en grandes lignes, la carrière de celui que tous les étudiants genevois appellent familèrement (et affectueusement) Staro. Licence de Lettres, puis doctorat de médecine, puis doctorat de Lettres. Sans oublier le diplôme de piano… Difficile, pour un seul homme, de faire plus, et mieux ! Remi Pagani a eu raison de rappeler la méfiance des autorités genevoises de l'époque (1913) face au père Starobinski, émigré polonais venu trouver refuge en Suisse, que l'on mettra cinq ans sous surveillance policière et qui, ultime affront, devra attendre 30 ans pour se voir accorder la nationalité suisse.

Il y avait beaucoup de monde — et du beau monde ! — mercredi dernier, au Victoria Hall, pour la remise du Prix de la Fondation pour Genève à Jean Starobinski. L'académicien français Pierre Nora nous a rappelé, en grandes lignes, la carrière de celui que tous les étudiants genevois appellent familèrement (et affectueusement) Staro. Licence de Lettres, puis doctorat de médecine, puis doctorat de Lettres. Sans oublier le diplôme de piano… Difficile, pour un seul homme, de faire plus, et mieux ! Remi Pagani a eu raison de rappeler la méfiance des autorités genevoises de l'époque (1913) face au père Starobinski, émigré polonais venu trouver refuge en Suisse, que l'on mettra cinq ans sous surveillance policière et qui, ultime affront, devra attendre 30 ans pour se voir accorder la nationalité suisse.