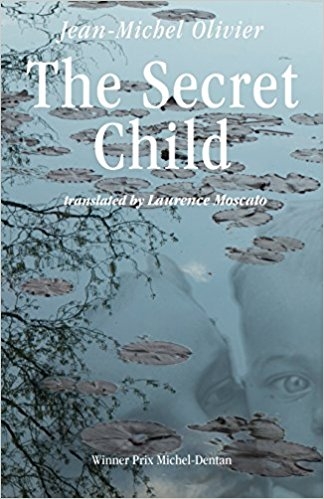

Quelle émotion et quel bonheur de voir mon cher Enfant secret*, Prix Dentan 2004, traduit par l'excellente Laurence Moscato et préfacé par Clorinda Donato**, paraître aujourd'hui en langue anglaise !

Quelle émotion et quel bonheur de voir mon cher Enfant secret*, Prix Dentan 2004, traduit par l'excellente Laurence Moscato et préfacé par Clorinda Donato**, paraître aujourd'hui en langue anglaise !

Je me permets de reproduire le texte que Jean Kaempfer, Président du Jury du Prix Dentan, avait écrit pour la remise du Prix en avril 2004.

« L’ouvrage que le jury du Prix Dentan désigne aujourd’hui à l’attention des lecteurs parce qu’il s’est imposé — c’est la formule de nos Statuts - " par sa force d'écriture, son originalité, son pouvoir de fascination et le bonheur de lecture qu'il procure " ; ce récit dont je suis heureux de faire l’éloge constitue une réponse convaincante (convaincante parce qu’elle consiste dans l’invention d’une forme originale) à la question de savoir comment on fait mémoire d’une origine, ou encore : à la question de savoir comment les incertitudes de la généalogie — qui furent mes parents, mes grand-parents ? - incertitudes qui se creusent autant qu’elles se résorbent lorsqu’on scrute les documents qui restent, le savoir déposé dans les livres ; comment tout cela, repris par l’imagination qui sauve et configure, devient la source vive de l’identité personnelle.

C’est sans doute, en effet, L’Enfant secret, le livre le plus personnel de Jean-Michel Olivier, un récit, est-il précisé, et non un roman, comme la plupart des œuvres narratives qu’il a publiées — et un récit dédié " à la mémoire de [s]es grands-parents ". Aussi, cet " enfant secret qui porte en lui les rêves des autres " en épousant leurs peines, le lecteur devine que c’est l’auteur lui-même — intuition que Jean-Michel Olivier confirme dans les propos qu’il a récemment tenus à Rose-Marie Pagnard, pour Le Temps : " Ce livre est très directement inspiré par l’histoire de mes grands-parents, des Vaudois et des Italiens ". Ou encore, pour citer le texte même : " c’est l’histoire de ma vie que je cherche ", au confluent de " deux rivières (deux courants, deux désirs) ".

Voici le versant vaudois, d’abord, celui des grands-parents paternels : ceux-ci tiennent un restaurant, connaissent un bonheur modeste dont le cadre quotidien est recréé avec attention et tendresse : pour leurs deux enfants, Pierre et Jacqueline, l’auberge est ainsi un lieu d’expériences enchantées.

" Ce qu’ils aiment surtout, c’est s’introduire en douce dans la cuisine l’après-midi, quand tout le monde fait la sieste. Ils goûtent à tout ce qu’ils touchent : les fonds de sauce, le bouillon de légumes et de bœuf, les pots de raisiné pour la tarte, les morceaux de gruyère marinant dans le vin, les confitures et la moutarde.

Parfois, le goût est âpre et ils font la grimace. Parfois c’est si amer et dégoûtant qu’ils recrachent tout dans les casseroles (sans le dire à personne). Parfois même ils sont mal, ils ont le cœur au bord des lèvres tellement la consistance ou l’odeur est affreuse. Ils ont beau tout recracher : ils ruminent jusqu’au soir le goût de mort qu’ils ont dans la bouche.

Et ils s’endorment avec la certitude qu’ils sont empoisonnés. "

Mais bientôt, la mort accidentelle de la cadette, Jacqueline, assombrit le tableau. L’auberge est abandonnée, Julien, le grand-père, trouve du travail dans une fabrique d’allumettes et son épouse Emilie s’emploie à faire des abat-jour. Occasion, pour Jean-Michel Olivier, d’élargir la mémoire du passé, en ajoutant aux notations intimistes de brefs éclats où la réalité économique apparaît avec brutalité : ainsi, le travail à la fabrique d’allumettes est dangereux :

" Quand il remplit la machine avec les paniers d’allumettes, celles-ci frottent la plaque et s’enflamment. Sauve qui peut ! […] A la Diamond, ça arrive toutes les semaines : les machines font tuyau et se transforment en lance-flammes. Parfois il n’y a qu’une issue, sauter par la fenêtre pour échapper à la fournaise. "

Tout autre est le versant italien de la généalogie, celui d’Antonio et de Nora ; ici, l’histoire privée croise sans cesse la grande Histoire : nous sommes à Trieste, Antonio porte des guêtres blanches, il lit Eliot, aime Alban Berg, rencontre Joyce : Joyce, un collègue de Nora, la future épouse d’Antonio à l’Ecole Berlitz où elle enseigne… Fine lame, bon musicien, Antonio ; mais ce sont ses talents de photographe qui vont précipiter son destin; pendant quinze ans, il sera le portraitiste attitré du Duce, le maître des icônes impériales : " L’ombre est traquée, puis effacée de chaque image, comme l’ennemi intérieur est arrêté, envoyé en prison ou même exécuté […]. La lumière règne en maîtresse absolue. "

Mais cette lumière aveuglante est corrigée par le point de vue de Julien, l’autre ancêtre — photographe lui aussi, mais d’une sorte bien particulière, puisqu’il est à moitié aveugle. Un accident survenu dans son enfance, dont l’évocation ouvre le livre, lui a mis, pour toujours, de la neige dans les yeux, " une neige pâle et lourde parfois teintée de rouge vif, parfois tombant en flocons bleus irréguliers. " Ainsi, c’est en aveugle que Julien prend ses photographies, guidé par une " odeur de fruits broyés, de feuilles mortes, de foin fraîchement coupé. […] Il marche au bord du vide, vers cette autre part de lui-même, plus ancienne que le monde, et dont l’entrée est interdite, quand nos yeux sont ouverts. " A l’inverse de cette soumission sensible au monde, qui ouvre sur une connaissance intime, les photos d’Antonio entendent " faire rendre gorge à la réalité — alors une autre vérité vient au jour, qui littéralement crevait les yeux, mais que personne, jamais, dans son évidence aveuglante, n’avait imaginée ou entrevue. "

Mais cette lumière aveuglante est corrigée par le point de vue de Julien, l’autre ancêtre — photographe lui aussi, mais d’une sorte bien particulière, puisqu’il est à moitié aveugle. Un accident survenu dans son enfance, dont l’évocation ouvre le livre, lui a mis, pour toujours, de la neige dans les yeux, " une neige pâle et lourde parfois teintée de rouge vif, parfois tombant en flocons bleus irréguliers. " Ainsi, c’est en aveugle que Julien prend ses photographies, guidé par une " odeur de fruits broyés, de feuilles mortes, de foin fraîchement coupé. […] Il marche au bord du vide, vers cette autre part de lui-même, plus ancienne que le monde, et dont l’entrée est interdite, quand nos yeux sont ouverts. " A l’inverse de cette soumission sensible au monde, qui ouvre sur une connaissance intime, les photos d’Antonio entendent " faire rendre gorge à la réalité — alors une autre vérité vient au jour, qui littéralement crevait les yeux, mais que personne, jamais, dans son évidence aveuglante, n’avait imaginée ou entrevue. "

La photographie révèle un au-delà du regard — pour Julien, elle fait apparaître ce que l’on voit, les yeux fermés ; pour Antonio, elle révèle ce que l’on ne voit pas, les yeux ouverts. C’est dans cet espace paradoxal, fait d’hyperacuité et d’hypersensibilité, que le récit de Jean-Michel Olivier trouve à son tour sa place et son rythme.

Son livre est construit par fragments, c’est une succession de brefs paragraphes séparés par des blancs typographiques qui découpent des instantanés : ainsi ces " cavaliers en djellaba et turban rouge, fusil en bandoulière, chaussés de simples sandales de cuir ", qui galopent dans les prés enneigés — des spahis que les aléas de la guerre ont conduits en Suisse. C’est une des réussites de L’Enfant secret que cette résurrection ponctuelle du passé grâce à des images parfaitement précises et indubitables. Voilà pour l’acuité.

Et la sensibilité ? Pour ma part, c’est dans les blancs typographiques que j’en percevrais volontiers l’action - dans ces endroits nombreux où le texte est vierge d’écriture, signalant ainsi l’absence, explicite, de tout développement. Le mot est pris ici dans son sens rhétorique, mais il a un sens technique aussi bien : pour Julien " le monde est [ainsi] une photographie qu’il n’arrivera jamais à développer ". De même ces blancs ; ils sont la pure plaque sensible du texte, là où s’ouvre le vide, " vers cette autre part de nous-mêmes " où restent, invisibles et imprononçables, les signes vrais de notre vie.

" Le mot n’est écrit nulle part, et jamais prononcé ; l’image, volatile et tronquée comme une ombre, est tenue secrète. " Des mots ont été écrits pourtant, des images ont été produites, afin que nous sachions que le désir d’identité n’est pas vain, et que la littérature est le lieu par excellence où composer ce désir. »

© photo Corine Renevey : Vladimir Dimitrijevic, Claude Frochaux, Rafik ben Salah, JMO.

* Jean-Michel Olivier, L'Enfant secret, Poche suisse, l'Âge d'Homme, 2003.

** Jean-Michel Olivier, The Secret Child, traduit par Laurence Moscato, préface de Clorinda Donato, Skomlin editor, 2018.