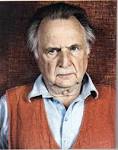

On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune).

On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune).

Son dernier livre, Un été à la bibliothèque***, en impose d'emblée par son poids : c'est un volume de 580 pages, au titre un peu mystérieux (et ingrat ?), mais qui se lit comme un roman. De quoi s'agit-il ? À la suite de la mort de sa tante, on confie à l'auteur une mission : mettre à jour, dans la maison de sa mère, tout ce qui appartenait à l’histoire de son grand-père — l’historien, professeur et auteur Charles Borgeaud. Cette bibliothèque, où l’auteur passe en fait plus qu’un été, était le cabinet de travail de Charles Bourgeaud aménagé dans les combles (voir Les essais d’une vie. Charles Borgeaud (1861-1940), ed. Alphil, 2013).

C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.

C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.

L'été 2007 se termine — mais pas le livre, qui connaît, pour ainsi dire, un second souffle.

L'auteur abandonne bientôt sa charge d'enseignement à l'ETI (École de Traduction et d'Interprétation) où les étudiants se font de plus en plus rares et se recentre sur sa famille (sa femme et ses deux filles). Commence alors une intense vie mondaine où l'auteur est plongé (perdu) dans la foule des vernissages, des colloques, des cérémonies plus ou moins officielles. À chaque fois, c'est un tableau de mœurs saisissant et une galerie de personnages hauts en couleur (il faut lire ses comptes-rendus de « rencontres » ou de « tables rondes », au Salon du Livre de Genève, pour se faire une idée de la comédie sociale !). On y croise Doris Jakubec, Jacques Probst, Jérôme Meizoz, Bernard Lescaze ou Daniel de Roulet (qui ne prépare jamais ses interventions et ne fait que passer en coup de vent). Weibel maîtrise l'art du portrait à la perfection et son humour est ravageur. On l'avait déjà remarqué dans un de ses livres précédents (Une thèse pour rien, Le Passage, voir ici). On repense au Journal d'Amiel, mais aussi à celui de Paul Léautaud, qui épingle les travers de ses contemporains.

Lui qui a été l'élève de Michel Foucauld, de Gilles Deleuze et de Roland Barthes (« quel brelan ! ») se voit offrir, pour son départ à la retraite, un bon de 200 Frs dans une librairie ! Mais il remarque, très honnêtement : « Suis-je en état de demander plus quand j'ai pris soin de ne m'investir en rien dans ces années d'enseignement, un peu comparables à la « couverture » dont aurait bénéficié un espion — un espion qui n'espionnerait rien bien sûr. »

Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre.

Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre.

Puisqu'il faut bien finir, le livre se termine sur l'évocation des festivités de l'« année Calvin » (on fêtait en 2009 son 500e anniversaire). Conférences, pièces de théâtre, film, débats : qu'est-ce que le grand Réformateur a encore à nous dire ? Quel est le sens de sa parole aujourd'hui ? Luc Weibel, en tenant le registre de la vie genevoise, nous livre plusieurs pistes — toutes passionnantes. Mais il ne conclut pas.

* Luc Weibel, Pipes de terre, pipes de porcelaine, 1978, Zoé.

** Luc Weibel, Les petits frères d'Amiel, 1997, Zoé.

*** Un été à la bibliothèque, éditions La Baconnière, 2016.