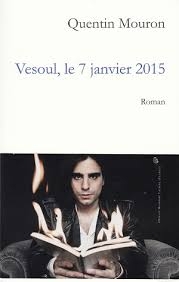

Après une incursion assez malheureuse dans le domaine du « polar », Quentin Mouron nous revient avec un livre plus personnel, et longuement mûri : Vesoul, le 7 janvier 2015*. Le titre est curieux, qui associe une petite ville de province française, rendue célèbre par la chanson de Jacques Brel, et l'attentat islamiste contre le journal Charlie Hebdo, qui eut lieu, précisément, le 7 janvier 2015. Ce jour-là, on s'en souvient, ce fut, en France comme ailleurs, une stupeur qui ressembla vite à de la sidération : toute une génération de satiristes — dessinateurs, écrivains, chroniqueurs — abattue à coups de kalachnikov, dans la salle de rédaction du journal, avec le policier chargé de les protéger…

Après une incursion assez malheureuse dans le domaine du « polar », Quentin Mouron nous revient avec un livre plus personnel, et longuement mûri : Vesoul, le 7 janvier 2015*. Le titre est curieux, qui associe une petite ville de province française, rendue célèbre par la chanson de Jacques Brel, et l'attentat islamiste contre le journal Charlie Hebdo, qui eut lieu, précisément, le 7 janvier 2015. Ce jour-là, on s'en souvient, ce fut, en France comme ailleurs, une stupeur qui ressembla vite à de la sidération : toute une génération de satiristes — dessinateurs, écrivains, chroniqueurs — abattue à coups de kalachnikov, dans la salle de rédaction du journal, avec le policier chargé de les protéger…

C'était il y a quatre ans. On n'a oublié ni les victimes, ni la haine des bourreaux.

De cet événement sidérant, un livre porte témoignage, à la fois sobre et bouleversant : c'est Le Lambeau**, du journaliste Philippe Lançon, rescapé, par miracle, de cette tuerie abominable. Dans son livre, il raconte moins les obscures motivations des deux auteurs de l'attentat que sa lente et douloureuse reconstruction — en fait, sa renaissance après la mort de son corps (il n'a plus, aujourd'hui, le visage que ses parents lui ont connu). Le livre de Lançon restera, à jamais, le grand livre de 2018, parce qu'il a su parler, charnellement, sobrement, humainement, et sans pathos, des blessures mortelles infligées ce jour-là non seulement à un journal satiriste, mais à tous les dessinateurs, journalistes, éditorialistes du monde entier.

Jeu de massacre

Surpris, tous les deux, par l'annonce de cet attentat, le couple de picaros qui erre dans les rues de Vesoul — Saint-Preux, un cadre dynamique, et le narrateur, écrivain désœuvré fuyant les lettres menaçantes de l'Administration — se trouve pris dans la foule des #JeSuisCharlie, un peu déconcertés, mais décidés, coûte que coûte, à faire la fête. Ce couple étrange (le maître et le disciple) fait penser, bien sûr, à d'autres couples littéraires célèbres, comme Jacques le Fataliste et son maître (Diderot), Don Quichotte et Sancho Panza (Cervantès) ou encore Pangloss et Candide (Voltaire) — sans oublier le Saint-Preux de Rousseau, amoureux de la jeune Julie, sa pupille. Ce couple de larrons en foire erre de bar en bar et de teuf en teuf : incarnation parfaite de l'homo festivus cher à Philippe Muray, en quête d'émotions fugitives et, sans doute, de sens à donner à leur vie.

Surpris, tous les deux, par l'annonce de cet attentat, le couple de picaros qui erre dans les rues de Vesoul — Saint-Preux, un cadre dynamique, et le narrateur, écrivain désœuvré fuyant les lettres menaçantes de l'Administration — se trouve pris dans la foule des #JeSuisCharlie, un peu déconcertés, mais décidés, coûte que coûte, à faire la fête. Ce couple étrange (le maître et le disciple) fait penser, bien sûr, à d'autres couples littéraires célèbres, comme Jacques le Fataliste et son maître (Diderot), Don Quichotte et Sancho Panza (Cervantès) ou encore Pangloss et Candide (Voltaire) — sans oublier le Saint-Preux de Rousseau, amoureux de la jeune Julie, sa pupille. Ce couple de larrons en foire erre de bar en bar et de teuf en teuf : incarnation parfaite de l'homo festivus cher à Philippe Muray, en quête d'émotions fugitives et, sans doute, de sens à donner à leur vie.

Le ton général, comme on voit, est à la satire et à l'ironie (la vraisemblance n'a rien à faire dans ce roman). Elles sont souvent mordantes, quand elles s'attaquent aux Grandes Têtes Molles de notre époque (l'humanisme, la pensée unique, l'obsession de pureté alimentaire, les « islamo-gauchistes », etc.).  Mouron possède à merveille l'art du portrait décalé, voire baroque. Ainsi, au fil des pages, on assiste à un véritable jeu de massacre où chacun (hommes, femmes, animaux, idéaux, utopies) en prend pour son grade. C'est assez jouissif et le lecteur ne boude pas son plaisir, car Mouron tire à vue sur tout ce qui bouge — ou fait figure, aujourd'hui, d'idée reçue ou de doxa. Sont ainsi dézingués un Salon du Livre (L'Hivernale des Poètes), des manifestations de rue (« la rue est à nous »), une fête des sexualités inclusives, des nains, des antispécistes, des masculinistes, des membres du Hezbollah, etc.

Mouron possède à merveille l'art du portrait décalé, voire baroque. Ainsi, au fil des pages, on assiste à un véritable jeu de massacre où chacun (hommes, femmes, animaux, idéaux, utopies) en prend pour son grade. C'est assez jouissif et le lecteur ne boude pas son plaisir, car Mouron tire à vue sur tout ce qui bouge — ou fait figure, aujourd'hui, d'idée reçue ou de doxa. Sont ainsi dézingués un Salon du Livre (L'Hivernale des Poètes), des manifestations de rue (« la rue est à nous »), une fête des sexualités inclusives, des nains, des antispécistes, des masculinistes, des membres du Hezbollah, etc.

Pourtant, malgré la verve de l'auteur, la lassitude guette, car Trotski tue le ski, comme disent les Gilets Jaunes ! Le roman est une succession de portraits au vitriol qui se remplacent et s'effacent rapidement, trop rapidement, l'un l'autre. Aucun personnage n'est approfondi, ni doué de vie propre, ni entraîné dans la dynamique du roman. C'est dommage : ils manquent tous de cœur, de sang, de tripes.

Vertige du vide

On aimerait que le couple improbable formé par Saint-Preux et son élève (disciple, ami, confident, esclave ?) gagne en consistance au lieu de se laisser ballotter au gré des bars et de la neige. Le narrateur, en quête de père, toujours en retrait, dans l'ombre du maître, étonne par sa passivité et sa confiance en un homme qui n'a rien d'admirable (Saint-Preux est le stéréotype moderne du winner). On frôle ici le vide, une thématique régulière des livres de Mouron : « J'avais toujours été attiré par le vide ; son néant me fascinait. Je fus pris de vertige. »

Tout le roman, me semble-t-il, se tient sur le fil de ce vertige : dans ce jeu de massacre, tout se vaut — les idées, les hommes, les femmes, les victimes, les bourreaux, etc. Et, par conséquent, rien ne vaut rien. Le pacifisme ne vaut pas mieux que le terrorisme. Un attentat contre un journal satirique succède aux provocations gratuites d'une allumée du sexe, Vagina (caricature plaisante de Virginie Despentes). On ne sort pas d'un relativisme qui met tout et tout le monde sur le même pied d'égalité, fait fi des différences et peine à dégager les vrais enjeux.

* Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015, Olivier Morattel éditeur (France).

** Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018.