Il a y sept ans nous quittait Marc Jurt, immense artiste aux multiples talents, peintre et graveur, sculpteur et photographe, enseignant au Collège de Saussure et grand voyageur. Petit hommage.

Il a y sept ans nous quittait Marc Jurt, immense artiste aux multiples talents, peintre et graveur, sculpteur et photographe, enseignant au Collège de Saussure et grand voyageur. Petit hommage.

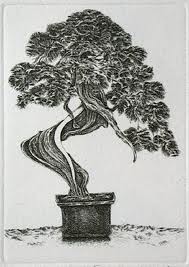

Tout commence, chez Marc Jurt, par une trace, un trait gravé ou dessiné. Par ce trait, l’artiste essaie de trahir le monde, c’est-à-dire de l’agripper, de toutes les manières, de toutes ses forces, et de l’attirer vers lui. L’artiste est un archer qui tire, de nuit, sur des cibles mouvantes, vivantes, éphémères. À ce jeu-là, Marc Jurt était expert : le regard, d’abord, mais aussi le corps tout entier, qui s’imprègne du monde, décoche ses flèches ; puis la main qui trace, danse sur le papier ou la plaque de cuivre, qui creuse, qui va au fond des choses ressuscitées par le geste rapide et élégant.

Au fil des œuvres — trente années de dessin, de gravure et de peinture — le trait, bien sûr, a changé.  De l’hyperréalisme symbolique des premières gravures (on se souvient des tours de Manhattan dévorées par le lierre) à l’abstraction lyrique des dernières grandes toiles, le trait s’est à la fois dépouillé de l’inessentiel et enrichi de nouvelles expériences, de nouvelles sensations. Grâce aux voyages, aux rencontres, aux aventures de la vie. Mais toujours il a gardé en point de mire son objectif : tracer l’élan, donner une forme visible à la force. Et cette force explose, irrépressible, dans les derniers tableaux réalisés alors que Marc luttait contre la maladie.

De l’hyperréalisme symbolique des premières gravures (on se souvient des tours de Manhattan dévorées par le lierre) à l’abstraction lyrique des dernières grandes toiles, le trait s’est à la fois dépouillé de l’inessentiel et enrichi de nouvelles expériences, de nouvelles sensations. Grâce aux voyages, aux rencontres, aux aventures de la vie. Mais toujours il a gardé en point de mire son objectif : tracer l’élan, donner une forme visible à la force. Et cette force explose, irrépressible, dans les derniers tableaux réalisés alors que Marc luttait contre la maladie.

Peindre la force, oui, sans jamais se laisser arrêter, emprisonner, réduire au silence.

L’œuvre de Marc Jurt n’est jamais fermée : c’est une maison ouverte au monde. Elle est à la fois singulière (on reconnaît son trait, sa marque, au premier coup d’œil) et universelle. Les Balinais comme les Occidentaux s’y retrouvent chez eux, tant Marc aime à jouer avec les matières (tissus, écorces d’arbres, papiers de riz ou de coton), à faire des clins d’œil, à tracer des passerelles entre les peuples et les civilisations.

Chaque tableau est une invitation à partager, à voyager. Il explore de nouveaux territoires, corrige nos vieilles mappemondes, revisite les cartes de géographie, de météorologie et d’aviation en les modifiant, par le trait et par la couleur, afin qu’ils coïncident, sans doute, avec cette géographie secrète qui est la sienne. Ce travail sur les cartes de géographie n’est pas le premier entrepris par Marc Jurt : il rappelle « Géographie du corps », cette suite de dessins réalisés en 1991-1992 sur enveloppes en carton représentant des anatomies plus ou moins fantastiques. Déjà, utilisant des techniques mixtes, Marc les détournait de leur fonction (médicale) pour en faire une œuvre à regarder, à méditer. On ne peut s’empêcher de voir aussi dans ce geste de détournement une sorte de magie blanche destinée à éloigner du corps, de son propre corps, les menaces invisibles de la maladie ou de la mort. Déjà, en 1992, Marc avait demandé à un écrivain, Jacques Chessex, d’écrire sur ces anatomies colorées et détournées pour conjurer, à sa manière, les vieux démons.

Cette même année, Marc Jurt collabore pour la première fois avec Michel Butor, un écrivain qu’il admire de longue date, grand voyageur, lui aussi, explorateur de mots et de territoires inconnus (Génie du lieu) : écrivain mobile s’il en est. De cette rencontre naît Apesanteur, une série de six gravures sur lesquelles Butor écrit, à la main, six poèmes. Quelques années plus tard, ce sera Géographie parallèle, une suite unique et magnifique de 50 travaux, que Marc considérait comme un sommet de son œuvre. Le peintre y multiplie les interventions et les strates, peinture, gravure, griffures, papiers collés, rehauts de plume et de crayon, tandis que l’écrivain y dépose ses mots.

Cette même année, Marc Jurt collabore pour la première fois avec Michel Butor, un écrivain qu’il admire de longue date, grand voyageur, lui aussi, explorateur de mots et de territoires inconnus (Génie du lieu) : écrivain mobile s’il en est. De cette rencontre naît Apesanteur, une série de six gravures sur lesquelles Butor écrit, à la main, six poèmes. Quelques années plus tard, ce sera Géographie parallèle, une suite unique et magnifique de 50 travaux, que Marc considérait comme un sommet de son œuvre. Le peintre y multiplie les interventions et les strates, peinture, gravure, griffures, papiers collés, rehauts de plume et de crayon, tandis que l’écrivain y dépose ses mots.

Cette œuvre à deux voix est tout à fait exceptionnelle par son ampleur et son inspiration. Les mots et les images se mêlent sans jamais se confondre : une galerie et une graphie qui l’une l’autre se gardent et se perdent de vue, dans un jeu de miroir qui donne le vertige. Les tableaux sont écrits, comme les poèmes sont peints. Pourtant, on dirait qu’ils font corps, qu’ils sont faits de la même chair ou de la même pâte. Chacun accueille l’autre pour lui prêter sa voix, son souffle, sa matière.

Chacun révèle à l’autre sa géographie secrète et l’aide, dans un dialogue jamais interrompu, à pénétrer les arcanes de son propre mystère.

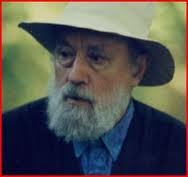

Quartier militant, les Grottes sont aussi depuis plus de trente ans, le lieu de vie de deux personnalités à la renommée internationale. L’écrivain et journaliste Jean-Michel Olivier, lauréat du prix Interallié en 2010, prix littéraire français qui récompense chaque année depuis 1930 le roman d’un journaliste.

Quartier militant, les Grottes sont aussi depuis plus de trente ans, le lieu de vie de deux personnalités à la renommée internationale. L’écrivain et journaliste Jean-Michel Olivier, lauréat du prix Interallié en 2010, prix littéraire français qui récompense chaque année depuis 1930 le roman d’un journaliste. Musicien et citoyen. Si l’on voulait résumer sommairement Eduardo Kohan, jazzman de son état, on pourrait le faire ainsi.

Musicien et citoyen. Si l’on voulait résumer sommairement Eduardo Kohan, jazzman de son état, on pourrait le faire ainsi. Chaque jour, je découvre d’autres choses que j’aimerais faire. J’ai commencé très jeune par le piano. Puis, j’ai découvert le jazz et le saxophone à 18 ans. Le piano est le seul instrument où l’on peut visualiser la musique. On voit les touches noires, les touches blanches et l’on comprend comment se construit cette musique… Je joue le saxophone comme on joue au piano. J’ai des projets, notamment un duo avec mon complice pianiste Jean Ferrarini, avec qui j’ai déjà enregistré un CD en 2004. En 2013, nous allons faire un album et un film vidéo. Après la musique, ce que je préfère faire, c’est la lecture. Je suis un très grand lecteur. D’ailleurs, j’habite juste au dessus d’une librairie fantastique, j’y vais presque tous les jours : la Librairie de Nicolas Barone. Je suis très heureux de connaître personnellement Jean-Michel Olivier qui est un grand écrivain. »

Chaque jour, je découvre d’autres choses que j’aimerais faire. J’ai commencé très jeune par le piano. Puis, j’ai découvert le jazz et le saxophone à 18 ans. Le piano est le seul instrument où l’on peut visualiser la musique. On voit les touches noires, les touches blanches et l’on comprend comment se construit cette musique… Je joue le saxophone comme on joue au piano. J’ai des projets, notamment un duo avec mon complice pianiste Jean Ferrarini, avec qui j’ai déjà enregistré un CD en 2004. En 2013, nous allons faire un album et un film vidéo. Après la musique, ce que je préfère faire, c’est la lecture. Je suis un très grand lecteur. D’ailleurs, j’habite juste au dessus d’une librairie fantastique, j’y vais presque tous les jours : la Librairie de Nicolas Barone. Je suis très heureux de connaître personnellement Jean-Michel Olivier qui est un grand écrivain. » C’est au restaurant italien La Grotta que l’écrivain Jean-Michel Olivier a choisi de nous rencontrer. Sourire calme, regard limpide. À bientôt 60 ans, Jean-Michel Olivier a un air d’éternel adolescent. Sur la table, à la terrasse du restaurant, il nous a amené ses deux derniers romans. L’amour nègre*

C’est au restaurant italien La Grotta que l’écrivain Jean-Michel Olivier a choisi de nous rencontrer. Sourire calme, regard limpide. À bientôt 60 ans, Jean-Michel Olivier a un air d’éternel adolescent. Sur la table, à la terrasse du restaurant, il nous a amené ses deux derniers romans. L’amour nègre* « J’ai décrit plusieurs fois les Grottes dans mes livres. Dans L’amour nègre

« J’ai décrit plusieurs fois les Grottes dans mes livres. Dans L’amour nègre C’était une femme solitaire. Une quasi clocharde habillée de haillons et pourtant, elle possédait trois immeubles sur l’avenue des Grottes. Elle gardait volontairement les loyers extrêmement bas et avait recueilli dans ses appartements des marginaux désargentés. « J’avais l’habitude de venir déjeuner ici, à La Grotta avec Jeanne Stöckli-Besençon. Le restaurant s’appelait autrefois Les Nations. Malgré son grand âge, nous avions une relation presque amoureuse… C’est sans doute pour ça que je suis attaché à ce restaurant et son sympathique patron, Sandro ! Jeanne est décédée en 1996 à presque 90 ans. À sa mort, elle a légué ses immeubles à la ville... »

C’était une femme solitaire. Une quasi clocharde habillée de haillons et pourtant, elle possédait trois immeubles sur l’avenue des Grottes. Elle gardait volontairement les loyers extrêmement bas et avait recueilli dans ses appartements des marginaux désargentés. « J’avais l’habitude de venir déjeuner ici, à La Grotta avec Jeanne Stöckli-Besençon. Le restaurant s’appelait autrefois Les Nations. Malgré son grand âge, nous avions une relation presque amoureuse… C’est sans doute pour ça que je suis attaché à ce restaurant et son sympathique patron, Sandro ! Jeanne est décédée en 1996 à presque 90 ans. À sa mort, elle a légué ses immeubles à la ville... »