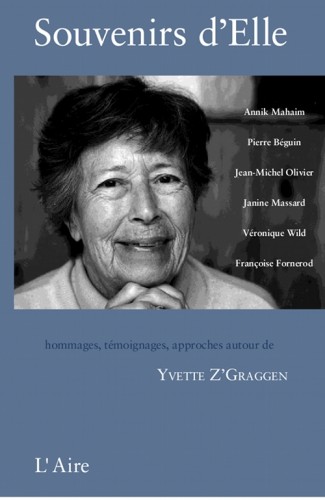

Ce soir, sur le stand des Editions de l'Aire, au Salon du Livre, à 18 heures, présentation de Souvenirs d'Elle, un recueil de témoignages et d'hommages à Yvette Z'Graggen, cette grande écrivaine qui nous a quittés en avril 2012. Ce livre rassemble des textes d'Annik Mahaim, Pierre Béguin, Janine Massard, Véronique Wild, Françoise Fornerod et votre serviteur.

Voici ma contribution à cet hommage collectif.

L’un de mes grands regrets, c’est d’avoir peu connu Yvette Z’Graggen (née en 1920, de père suisse-allemand et de mère hongroise, et décédée ce printemps). Bien sûr, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Je l’ai invitée à venir parler de ses livres devant mes élèves du collège. Je l’ai croisée, ici et là, lors d’une rencontre d’écrivains. Je garde d’elle le souvenir d’une femme constamment à l’écoute, sur le qui-vive, si j’ose dire, élégante, à l’œil brillant de curiosité et de malice. Mais je n’ai pas le sentiment de l’avoir véritablement connue.

Heureusement, il y a ses livres !

Nombreux, divers, originaux. Une œuvre militante, mais jamais limitée, qui vivifie la mémoire des femmes.

Car toute l’œuvre d’Yvette Z’Graggen, qui a trouvé un grand écho en Suisse romande, est un questionnement minutieux du passé. Et en particulier de l’histoire des femmes, si souvent méconnue ou refoulée.

Passé commun dans Un Temps de colère et d’amour (1980) ou Changer l’oubli (1989), quand l’écrivaine genevoise se penche sur le silence des sombres années de guerre. Mémoire individuelle, aussi, quand Yvette cherche à revisiter, pour mieux en comprendre les secrets, le passé de sa propre famille.

C’est bien de cela qu’il s’agit dans Mémoire d’elles*, paru en 1999. Dans ce récit, tout commence par deux lettres exhumées du silence, et datées de 1915 et 1916, dans lesquelles Jeanne, la grand-mère maternelle, écrit à sa fille Lisi (la propre mère d’Yvette Z’Graggen).  Des lettres exaltées, bouleversantes, pathétiques, qui disent à la fois le malaise de vivre et la souffrance d’aimer. Lisant et relisant ces lettres, les seules sauvées d’une correspondance perdue, Yvette Z’Graggen va se glisser peu à peu dans le corps de Jeanne pour comprendre son tourment : la maladie inexorable (et encore sans nom) qui l’éloigne des siens et la rend étrangère à elle-même.

Des lettres exaltées, bouleversantes, pathétiques, qui disent à la fois le malaise de vivre et la souffrance d’aimer. Lisant et relisant ces lettres, les seules sauvées d’une correspondance perdue, Yvette Z’Graggen va se glisser peu à peu dans le corps de Jeanne pour comprendre son tourment : la maladie inexorable (et encore sans nom) qui l’éloigne des siens et la rend étrangère à elle-même.

Bien vite, le drame se dessine : c’est celui d’une fille « née trop tôt dans une société rigide, corsetée de conventions et d’interdits ».

Son destin est tracé : il ressemble au destin de toutes les femmes de cette époque : le mariage avec un homme ayant une bonne situation, les enfants à élever, les tâches ménagères. Mais Jeanne rêve d’autre chose : du grand amour d’abord, « un don total, un partage sans réserve », de voyages, de liberté. Le plus étrange sans doute (mais il n’y a jamais de hasard), c’est qu’elle rencontre cet amour dans la personne d’un dentiste viennois, jeune et séduisant, qu’elle va aimer jusqu’à la déchirure.

Élevée dans la peur, entre un père irascible et une mère effacée, Jeanne va bientôt donner naissance à une petite fille, Lisi, qui bouleverse son existence. Une nouvelle terreur l’habite. Elle peuple ses nuits de cauchemars. Elle l’empêche de s’occuper, comme elle le désirerait, de son enfant. Comme elle s’éloigne de cette petite fille qu’elle chérit, elle s’enferme lentement dans le silence, devient méconnaissable, est internée à plusieurs reprises.

C’est cette folie à jamais mystérieuse dont Yvette Z’Graggen essaie de démêler les fils, en renouant, comme elle le dit, avec sa mère et sa grand-mère.

Autrement dit : une part mystérieuse d’elle-même.

On retrouve ces thèmes (le secret, la douleur, l’aspiration et le combat pour la liberté) dans tous les livres d’Yvette Z’Graggen. Au fil des ans, l’écrivaine genevoise a bâti une œuvre riche et solide, qui ne cesse d’interroger ses racines invisibles, et l’Histoire.

Il n’y a pas si longtemps, au tournant du siècle,Yvette Z'Graggen nous livre son journal de bord de l'an 2000. Il porte un beau titre, emprunté à un poème d'Eluard : La Nuit ne sera jamais complète**. C'est l'occasion, pour elle, de réfléchir non seulement sur le temps qui passe, les événements politiques (les élections yougoslaves, les tueries en Palestine, les catastrophes écologiques), mais aussi sur sa propre vie, — une vie constamment à l'épreuve de l'Histoire.

Il n’y a pas si longtemps, au tournant du siècle,Yvette Z'Graggen nous livre son journal de bord de l'an 2000. Il porte un beau titre, emprunté à un poème d'Eluard : La Nuit ne sera jamais complète**. C'est l'occasion, pour elle, de réfléchir non seulement sur le temps qui passe, les événements politiques (les élections yougoslaves, les tueries en Palestine, les catastrophes écologiques), mais aussi sur sa propre vie, — une vie constamment à l'épreuve de l'Histoire.

C'est ainsi qu'Yvette Z'Graggen revient sur les fameuses années silencieuses de la drôle de guerre : cette Suisse qui accueille d’un côté, souvent généreusement, ceux qu'elle rejette de l'autre sans pitié. Chaque événement de l'an 2000, minime ou gigantesque, résonne toujours intérieurement : c'est l'occasion pour Yvette Z'Graggen de s'interroger sur son œuvre, les rencontres fugitives de sa vie, les rapports familiaux, en particulier avec sa fille et son petit-fils, les ennuis de santé qui la privent peu à peu de cette liberté de mouvement à laquelle elle tient tant. Mais si le corps s'engourdit lentement, la liberté de pensée et d'écriture est toujours souveraine.

Son dernier livre, Juste avant la pluie***, paru l’année dernière, reprend sur le mode ludique ce jeu entre réalité et fiction, mémoire et imagination.  On peut le lire, également, comme une manière de testament littéraire.

On peut le lire, également, comme une manière de testament littéraire.

De construction singulière, le livre se compose de deux parties. Dans la première, l'auteur imagine une ultime « autobiographie du possible ». Comme elle le fait ailleurs, elle met en scène, en 1938, une jeune fille de dix-huit ans (c’est l’âge d’Yvette cette année-là), juste avant la tourmente nazie. Cette jeune femme, éprise de liberté, va braver les interdits de la morale bourgeoise avec la même détermination intrépide que les nombreuses « sœurs de papier » qui l'ont précédée. Ces « sœurs de papier », qui peuplent toute son œuvre, Yvette Z’Graggen les convoque dans la seconde partie du livre pour les soumettre à un questionnement impitoyable.

Yvette nous offre ainsi, au travers de ses héroïnes, cinquante ans de réflexion sur la condition féminine en milieu bourgeois, ses heurs et ses malheurs au fil du temps, et « une conclusion originale, comme l’écrit justement Pierre Béguin (photo de gauche), à une œuvre qui ne l'est pas moins. »

Yvette nous offre ainsi, au travers de ses héroïnes, cinquante ans de réflexion sur la condition féminine en milieu bourgeois, ses heurs et ses malheurs au fil du temps, et « une conclusion originale, comme l’écrit justement Pierre Béguin (photo de gauche), à une œuvre qui ne l'est pas moins. »

J’ai peu connu Yvette Z’Graggen, et je le regrette. Mais elle laisse derrière elle une œuvre riche et singulière, composée de récits, d’essais et de romans, une œuvre qui n’a pas fini de nous interpeller, et qui nous accompagnera longtemps.

* Yvette Z’Graggen, Mémoire d’elles, l’Aire, 1999.

** Yvette Z’Graggen, La Nuit ne sera jamais complète, L'Aire, 2001.

*** Yvette Z’Graggen, Juste avant la pluie, récit, L’Aire, 2011.

Or donc, la Suisse romande a enterré, mercredi, à Lausanne, son grand écrivain. L'air était glacial, la foule, nombreuse. La cérémonie, austère et solennelle, collait bien à l'image que Jacques Chessex s'est construite toute sa vie : celle d'une homme grave, solitaire, tourmenté. Dans ce sens-là, elle fut fidèle. Peu de discours, si l'on excepte le bel hommage de Jérôme Garcin. Un sermon retenu. Des orgues discrètes.

Or donc, la Suisse romande a enterré, mercredi, à Lausanne, son grand écrivain. L'air était glacial, la foule, nombreuse. La cérémonie, austère et solennelle, collait bien à l'image que Jacques Chessex s'est construite toute sa vie : celle d'une homme grave, solitaire, tourmenté. Dans ce sens-là, elle fut fidèle. Peu de discours, si l'on excepte le bel hommage de Jérôme Garcin. Un sermon retenu. Des orgues discrètes.