Certains artistes passent leur vie à édifier leur statue. Amoureusement. Soigeusement. Comme on se regarde dans une glace. Ils bâtissent leur légende. Au sens premier du terme : ce qu'il faut lire de leur vie. Céline le misanthrope. Chessex le pasteur défroqué. Bouvier le voyageur. Baudelaire le dandy misogyne. Nerval le ténébreux. Et Léo Ferré, l'anar irréductible. Quelquefois la statue est si parfaite que tout le monde y croit. Les détracteurs comme les admirateurs. Cela évite les questions embarrassantes. Le génie est unique et indivisible…

Certains artistes passent leur vie à édifier leur statue. Amoureusement. Soigeusement. Comme on se regarde dans une glace. Ils bâtissent leur légende. Au sens premier du terme : ce qu'il faut lire de leur vie. Céline le misanthrope. Chessex le pasteur défroqué. Bouvier le voyageur. Baudelaire le dandy misogyne. Nerval le ténébreux. Et Léo Ferré, l'anar irréductible. Quelquefois la statue est si parfaite que tout le monde y croit. Les détracteurs comme les admirateurs. Cela évite les questions embarrassantes. Le génie est unique et indivisible…

Pourtant, la vie des créateurs n'est pas toujours celle que l'on croit. La vache enragée, certes, mais aussi les hôtels 5 étoiles, la solitude hautaine, mais aussi les courbettes et les mondanités, l'Amour majuscule, mais aussi la veulerie et les trahisons, la Femme inaccessible, mais encore « l'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. Ça a tout pris » (Léo Ferré)…

On a toujours pris soin de séparer la vie et l'œuvre d'un grand créateur. Pourquoi ? Sans doute par idéalisme. Nous voulons tous garder la meilleure image d'un écrivain ou d'un chanteur. C'est rassurant. Pourtant, chaque créateur porte en lui une part maudite, obscure, inavouable.

Le grand, l'immense Léo Ferré, idole de mes vingts ans, n'échappe pas à la règle. À vrai dire, je le pressentais depuis longtemps. S'il est un artiste qui a voulu créer un personnage, c'est bien lui, avec sa chevelure léonine, sa voix profonde, ses clins d'œil appuyés.

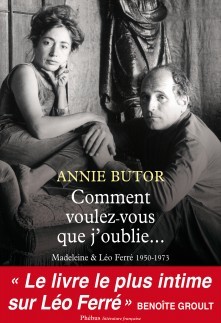

Sa belle-fille, Annie Butor, publie aujourd'hui un livre de souvenirs, Comment voulez-vous que j'oublie*, qui est un témoignage d'amour et de douleur. C'est aussi un réquisitoire contre l'homme qui a effacé de sa vie toute trace de Madeleine, la Muse qui lui a inspiré ses plus belles chansons, qui l'a encouragé, consolé, porté à bout de bras dans les jours difficiles.

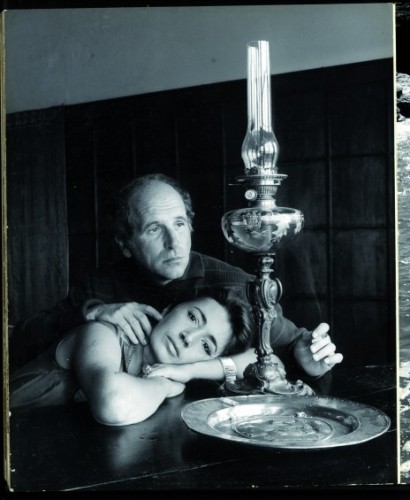

Annie a 5 ans lorsque sa mère, le 6 janvier 1950, rencontre au Bar Bac un artiste de 33 ans aussi exalté que déprimé: c'est Léo Ferré, qui court les cachets en se produisant dans de petits cabarets rive gauche.

« Les affaires de Léo allaient si mal qu'il était sur le point de tout abandonner, raconte Annie Butor en interview. Ma mère est tombée amoureuse, l'a encouragé à continuer, a emménagé avec lui dans une chambre d'hôtel du Quartier latin. Pendant 18 ans, ils ne se sont plus jamais quittés. Nous étions un clan, un roc. Ils me traînaient partout, je dormais sur des banquettes de restaurant. L'été, nous pouvions passer deux mois entiers reclus, sans voir personne, Léo me considérait comme sa fille. J'avais 15 ans lorsqu'il a écrit pour moi Jolie môme... »

Ce livre bouleversant, qui tient à la fois de la confession et de l'exorcisme, a provoqué en France des réactions passionnées, sur les blogs (voir ici l'excellent blog d'Antony Boyer ici) et dans les journaux (voir ici l'article consternant de Pascal Boniface dans le Nouvel Observateur).

Au fond, on ne touche pas à la Statue du Commandeur. Sujet tabou. Poètes, circulez, il n'y a rien à voir…

Que raconte ce livre impie aux yeux des vieux gardiens du temple ?

Une histoire d'amour belle et malheureuse. Une passion destructrice entre un homme et une femme fusionnels et narcissiques qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Dix-huit années de bohème luxueuse, magnifique, créatrice de chef-d'œuvres. Un éclair, puis la nuit… disait Baudelaire. Une passion qui se délimte avec le temps. Les raisons du désamour ? L'alcoolisme de Madeleine, l'égoïsme de Léo… et l'invasion des animaux dont s'entoure le couple dans son château de Bretagne. Une vraie ménagerie. Vite ingérable. D'autant que le couple, fidèle à ses principes, se refuse d'intervenir dans l'éducation des animaux…

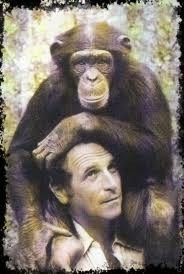

Au premier rang des accusés : Pépée, une femelle champanzé que Madeleine et Léo ont recueillie un jour. C'est peu dire que Pépée prend de la place. Très vite, elle remplace leur fille, dans le cœur des amants comme à table, où elle mange, boit du vin et fume des cigarettes. Pépée est l'enfant que le couple n'a jamais eu. Et Annie, fille d'un premier mariage de Madeleine, ne peut qu'assister, impuissante, à cette trahison. Forte comme huit hommes, agressive, imprévisible, Pépée éloignera du couple même les amis les plus fidèles, comme Paul Guimard et Benoîte Groult (qui signe la préface du livre d'Annie Butor).

Au premier rang des accusés : Pépée, une femelle champanzé que Madeleine et Léo ont recueillie un jour. C'est peu dire que Pépée prend de la place. Très vite, elle remplace leur fille, dans le cœur des amants comme à table, où elle mange, boit du vin et fume des cigarettes. Pépée est l'enfant que le couple n'a jamais eu. Et Annie, fille d'un premier mariage de Madeleine, ne peut qu'assister, impuissante, à cette trahison. Forte comme huit hommes, agressive, imprévisible, Pépée éloignera du couple même les amis les plus fidèles, comme Paul Guimard et Benoîte Groult (qui signe la préface du livre d'Annie Butor).

Étrange affection, tout de même, pour cette bête si bien domestiquée et demeurée sauvage ! Amour de substitution et mortifère !

Pépée, sous la surveillance de Léo, tombera un jour d'un arbre et c'est Madeleine qui tentera de la soigner. En vain. Pépée mourra, alors que Léo est en tournée, mort qu'il ne pardonnera jamais à Madeleine. Quelques mois plus tard, Léo s'enfuira définitivement.

Il y a beaucoup de douleur dans le livre d'Annie, témoin de près de vingt ans de la vie du couple fusionnel. Beaucoup de rancœur aussi, d'amertume, de violence. La violence d'une fille dépossédée (au sens propre comme figuré, car Léo l'a rayé de sa vie), blessée, meurtrie, qui veut effacer l'injustice faite à sa mère, trahie et traînée dans la boue par le poète et ses héritiers.

C'est un livre de réhabilitation aussi, qui ne cherche pas à salir la mémoire d'un grand poète, mais à rétablir une certaine vérité. À sa manière, Annie Butor éclaire la statue de Ferré, mais sous un autre jour, plus cru et plus cruel sans doute. Elle n'est pas un témoin objectif, bien sûr, et heureusement. Elle livre sa part intime de vérité.

Et tant pis si celle-ci fâche les admirateurs béats de l'anar statufié.

* Annie Butor, Comment voulez-vous que j'oublie ? éditions Phébus, 2013.