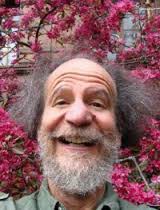

Jean-Luc Benoziglio (dit Beno) nous a quittés comme il a vécu, discrètement. Il s'est éteint à Paris jeudi dernier, après une longue maladie. J'avais pour lui une grande admiration, comme homme et comme écrivain. Pour beaucoup de Suisses, il avait un défaut majeur : il avait le sens de l'humour. Une aptitude, aussi, à ne pas se prendre au sérieux. En guise d'hommage, je reprends le dernier article que j'ai consacré à ses livres.

Moins d’une année après La Voix des mauvais jours et des chagrins rentrés*, Jean-Luc Benoziglio récidive, dans un tout autre registre, avec un roman truculent et facétieux, qui met en scène les dernières années de feu Louis Capet — plus connu, en France comme ailleurs, sous le nom de Louis XVI.  Et c’est à juste titre que ce roman, qui se joue habilement de l’Histoire, vient d’être récompensé par le Prix Michel-Dentan 2005, la principale distinction littéraire de Suisse romande.

Et c’est à juste titre que ce roman, qui se joue habilement de l’Histoire, vient d’être récompensé par le Prix Michel-Dentan 2005, la principale distinction littéraire de Suisse romande.

L’hypothèse de Louis Capet, suite et fin**, est subtile et tient en quelques lignes : et si, au lieu d’être guillotiné sur la place publique pendant la Terreur, le Roi Louis XVI avait trouvé refuge à l’étranger — par exemple dans un petit village de la riviera vaudoise ?

Cette hypothèse, après tout parfaitement recevable (et moins gore que la réalité), Benoziglio lui prête toutes les apparences de l’Histoire, s’appuyant sur de nombreuses archives inédites et exploitant sa parfaite connaissance de la région lémanique (même si Beno est d’origine valaisanne). Il imagine un Directoire révolutionnaire impatient de se débarrasser de cet encombrant souverain, mais ne sachant pas, à la lettre, que faire de lui.

« On pourrait l’envoyer en exil ! » lance une voix.

Mais où ? Quel pays européen accepterait d’accueillir, sans risque d’émeute ou de complot, le souverain déchu ?

Le choix tombe sur la Suisse, par défaut, bien sûr, puisqu’on ne veut de Louis Capet nulle part ailleurs.

Capet et papet vaudois

C’est ainsi qu’il débarque (au sens propre, comme au sens figuré) dans le village de Saint-Saphorien, sur la côte vaudoise. Les premiers temps sont rudes, surtout pour Louis, regardé comme un animal exotique. Il peine à comprendre le patois des indigènes, doit vite trouver un gagne-pain (car, en Suisse, on n’aime pas les bras ballants) et s’acclimate avec peine au petit vin blanc sec de la Côte (il préfère le Sauternes et le Châblis).

C’est ainsi qu’il débarque (au sens propre, comme au sens figuré) dans le village de Saint-Saphorien, sur la côte vaudoise. Les premiers temps sont rudes, surtout pour Louis, regardé comme un animal exotique. Il peine à comprendre le patois des indigènes, doit vite trouver un gagne-pain (car, en Suisse, on n’aime pas les bras ballants) et s’acclimate avec peine au petit vin blanc sec de la Côte (il préfère le Sauternes et le Châblis).

À partir de cette situation, étayée par des documents plus ou moins imaginaires, Benoziglio dessine une fiction qui lui permet de confronter deux cultures (au sens large du terme), deux religions, deux langues, deux mentalités plus différentes qu’on ne croit.

Car ce qui frappe Capet, qui a recomposé dans sa maison, dérisoirement, un petit Versailles, ce sont précisément les différences. Alimentaires, d’abord. On ne se lasse pas de relire les pages où Beno fait goûter à Louis les spécialités du terroir : le fameux (et insurpassable) papet vaudois (mélange de pommes de terre, d’oignons et de poireaux servi avec une succulente saucisse aux choix) et, bien sûr, la célèbre fondue, qui donne au souverain habitué à des nourritures plus légères des aigreurs d’estomac. Mais aussi différences politiques, religieuses, philosophiques (car Capet a pour contradicteur principal le régent du village, fidèle adepte des théories de Rousseau) qui plongent un peu plus chaque jour l’ancien souverain dans la mélancolie, et lui font ressentir cruellement son exil.

Réconciliation

Heureusement, entre deux lettres de complainte qu’il envoie aux baillis de Berne, Capet reçoit des visiteurs, le plus souvent de marque. C’est l’occasion, alors, non seulement de parler du bon vieux temps (ah ! les fastes de l’Ancien Régime !), mais aussi du monde comme il va, qui ne s’est pas arrêté de tourner depuis que la Révolution a fait construire ses guillotines. C’est ainsi qu’il reçoit la visite de La Fayette (à qui Louis « remonte les bretelles », et qui s’en va la mine défaite), du banquier Jean-Nicolas Pache, d’autres encore, qui laissent Louis à chaque fois plus désemparé. Son unique soutien, dans son exil, il le trouvera en la personne d’Aline, servante et femme de chambre, mais aussi dame de compagnie. Tout d’abord improbable, au vu des différences culturelles et sociales, puis émouvante, une vraie relation va s’instaurer entre le roi déchu et la jeune femme. C’est à elle qu’il confiera ses derniers projets, ses derniers rêves.

Heureusement, entre deux lettres de complainte qu’il envoie aux baillis de Berne, Capet reçoit des visiteurs, le plus souvent de marque. C’est l’occasion, alors, non seulement de parler du bon vieux temps (ah ! les fastes de l’Ancien Régime !), mais aussi du monde comme il va, qui ne s’est pas arrêté de tourner depuis que la Révolution a fait construire ses guillotines. C’est ainsi qu’il reçoit la visite de La Fayette (à qui Louis « remonte les bretelles », et qui s’en va la mine défaite), du banquier Jean-Nicolas Pache, d’autres encore, qui laissent Louis à chaque fois plus désemparé. Son unique soutien, dans son exil, il le trouvera en la personne d’Aline, servante et femme de chambre, mais aussi dame de compagnie. Tout d’abord improbable, au vu des différences culturelles et sociales, puis émouvante, une vraie relation va s’instaurer entre le roi déchu et la jeune femme. C’est à elle qu’il confiera ses derniers projets, ses derniers rêves.

Très différent des autres livres de Benoziglio, aux résonances autobiographiques évidentes, Louis Capet, suite et fin est une réussite. Sans doute parce qu’il permet à son auteur non seulement d’exploiter son extraordinaire veine comique et sa très grande maîtrise du langage, mais aussi, peut-être, de se réconcilier avec une partie de lui-même : la part helvétique de l’écrivain parisien.

* La voix des mauvais jours et des chagrins rentrés, Paris, Le Seuil, 2005.

** Louis Capet, suite et fin, Paris, Le Seuil, 2005.