Le problème, avec les fonds de tiroir, c'est qu'ils sont rarement publiés du vivant de l'écrivain. Et pour cause! L'auteur avait ses raisons. C'est le cas de Guerre*, premier volet d'une trilogie écrite entre 1932 et 1934, que Gallimard publie ces jours-ci. Les deux autres volets, plus importants, seront publiés en septembre et au début de l'année prochaine.

Le problème, avec les fonds de tiroir, c'est qu'ils sont rarement publiés du vivant de l'écrivain. Et pour cause! L'auteur avait ses raisons. C'est le cas de Guerre*, premier volet d'une trilogie écrite entre 1932 et 1934, que Gallimard publie ces jours-ci. Les deux autres volets, plus importants, seront publiés en septembre et au début de l'année prochaine.

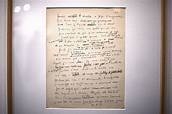

Je ne rappellerai pas le destin rocambolesque de ces textes, abandonnés dans l'appartement parisien par Céline en 1944, lors de sa fuite à Sigmaringen, textes qu'on croyait perdus ou détruits, et qui réapparaissent miraculeusement grâce à Jean-Pierre Thibaudat, ancien critique de théâtre à Libé ! Volés ou sauvegardés (c'est selon) par un groupe de résistants lors de la Libération en 1944…

Mais Guerre ? Il s'agit d'un texte fondamental dont l'intérêt est surtout historique, davantage que littéraire. Pourquoi ? Parce que Céline aborde ici la grande question (et les grand traumatisme) de sa vie : la Première Guerre mondiale et ses séquelles, psychiques, physiques, humaines. Ce thème sera au cœur du Voyage au bout de la Nuit, son plus grand livre. Il reviendra aussi dans toute son œuvre sous diverses formes et travestissements.

Guerre est donc un texte central, certes, mais c'est un texte brut (et brutal). Un premier jet qui comporte quelques ratures, des reprentirs et des modifications, mais qui n'a pas été retravaillé comme les autres livres de Céline qui multipliait les versions d'un même livre. Écrit au début des années 30, il semblerait que ce texte ait été abandonné par son auteur au profit d'autres projets. Il n'en parle qu'une seule fois à son éditeur Robert Denoël. Puis plus rien…

Guerre raconte l'errance d'un soldat français pendant la Grande Guerre, en octobre 1914. Ferdinand (déjà lui !) vient d'être frappé par un éclat d'obus qui lui a fracassé le bras et presque arraché l'oreille gauche (Céline sera sourd d'une oreille et souffrira d'affreux acouphènes toute sa vie). Miraculeusement sauvé du champ de bataille, il sera recueilli dans une sorte de lazaret où une infirmière joyeusement délurée prendra soin de lui à sa manière…

Dès la première page, à chaque ligne, on retrouve Céline. Son souffle. Son style, Sa musique incomparable, faite d'argot, de violence, de crudité et de haine. Car Ferdinand n'aime pas grand-monde. Déjà, après la grande boucherie de 14-18, un dégoût viscéral de l'humanité. Céline transpire à chaque page. mais on se dit que s'il avait retravaillé le texte, s'il l'avait condensé, peaufiné, Guerre serait encore plus fort. Et pourrait égaler ce chef-d'œuvre que constitue Mort à crédit (1936). Mais Guerre est resté au fond d'un tiroir…

Dès la première page, à chaque ligne, on retrouve Céline. Son souffle. Son style, Sa musique incomparable, faite d'argot, de violence, de crudité et de haine. Car Ferdinand n'aime pas grand-monde. Déjà, après la grande boucherie de 14-18, un dégoût viscéral de l'humanité. Céline transpire à chaque page. mais on se dit que s'il avait retravaillé le texte, s'il l'avait condensé, peaufiné, Guerre serait encore plus fort. Et pourrait égaler ce chef-d'œuvre que constitue Mort à crédit (1936). Mais Guerre est resté au fond d'un tiroir…

Donc un grand texte, certes, qui a l'éclat d'un diamant brut. Mais un roman qui n'égale pas les plus grands de Céline (je ne parle pas, ici, des abominables pamphlets qui méritent un traitement à part). Peut-être mon jugement sera-t-il démenti à la rentrée par la publication de Londres, puis de La Légende du Roi Krogold, les deux autres volets de cette nouvelle trilogie ?

* Louis-Ferdinand Céline, Guerre, roman, Gallimard, 2022.

Vague noire*, le dernier livre de Roland de Muralt (né en 1947) s'inscrit dans le sillage des Petits Traités de Pascal Quignard. Trois destinées tragiques, magnifiquement restituées, se suivent à travers le temps, sans autre lien apparent que la folie et la mélancolie.

Vague noire*, le dernier livre de Roland de Muralt (né en 1947) s'inscrit dans le sillage des Petits Traités de Pascal Quignard. Trois destinées tragiques, magnifiquement restituées, se suivent à travers le temps, sans autre lien apparent que la folie et la mélancolie.  D'une écriture finement ciselée, parfois à la limite de la préciosité, de Muralt se laisse porter par les vagues noires de la mélancolie, que chaque langue essaie de nommer à sa manière (spleen, saudade, blues, cafard), mais qui forme peut-être le ferment secret de toute création. La mélancolie, ici, est liée au silence, à la solitude, et bientôt à la folie. Mais ce silence est extraordinairement bruyant, et habité : « Ne demeure plus que ce silence inapaisant qu'il connaît bien, c'est-à-dire pour lui des voix effroyables dont il ne sait pas toujours d'où elles viennent, des voix gralleuses, des voix tempétantes dans un monde vide comme un gouffre. »

D'une écriture finement ciselée, parfois à la limite de la préciosité, de Muralt se laisse porter par les vagues noires de la mélancolie, que chaque langue essaie de nommer à sa manière (spleen, saudade, blues, cafard), mais qui forme peut-être le ferment secret de toute création. La mélancolie, ici, est liée au silence, à la solitude, et bientôt à la folie. Mais ce silence est extraordinairement bruyant, et habité : « Ne demeure plus que ce silence inapaisant qu'il connaît bien, c'est-à-dire pour lui des voix effroyables dont il ne sait pas toujours d'où elles viennent, des voix gralleuses, des voix tempétantes dans un monde vide comme un gouffre. » Refusant tout modernisme (on est en plein impressionnisme), tout effet de mode, mais s'appuyant sur une tradition qu'il expurge de toute anecdote, il trempe son pinceau dans les gris bleutés, les teintes fades, le refus absolu du spectaculaire. Ses tableaux sont un éloge du vide et du silence, de l'inertie, de la solitude humaine. Des fenêtres fermées, des personnages de dos (sans visage), des intérieurs d'un dépouillement complet. Le peintre a fait le vide en lui et sur sa toile. De Muralt le dépeint à son tour, avec finesse et acuité. Cela donne de très belles pages sur cet artiste mécontemporain.

Refusant tout modernisme (on est en plein impressionnisme), tout effet de mode, mais s'appuyant sur une tradition qu'il expurge de toute anecdote, il trempe son pinceau dans les gris bleutés, les teintes fades, le refus absolu du spectaculaire. Ses tableaux sont un éloge du vide et du silence, de l'inertie, de la solitude humaine. Des fenêtres fermées, des personnages de dos (sans visage), des intérieurs d'un dépouillement complet. Le peintre a fait le vide en lui et sur sa toile. De Muralt le dépeint à son tour, avec finesse et acuité. Cela donne de très belles pages sur cet artiste mécontemporain.